|

九州全体を治めた役所、太宰府政庁が遠の朝廷と呼ばれて栄えていたのは、西暦六六五年から一二〇〇年までのことでありました。

私の齢は十三歳、名を玉虫と申します。西海道の筑紫国は御原郡日方郷で、母と二人で暮らしておりました。日方とは太陽が昇ります方角を指すのでございます。天皇自らが下向(都から地方に行くこと)になり、朝倉橘広庭宮に前線基地を造営されて朝鮮半島に大軍を送り、白村江の戦いで唐と新羅の連合軍に敗れてから、十年の歳月が流れておりました。

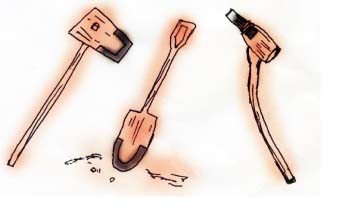

父親の知加良は、その白村江の戦いで戦死していたのでございます。兄の三鹿が十、私は三っつになったばかりでございました。その兄もこの春、麻の芽が出るころ防人の傭兵として連れて行かれたまま、何の音沙汰もありません。ですから私は母と二人で田んぼを耕して籾を蒔き、夏の焦げるような暑さの中で、田の草取りをいたしました。稲がみのり秋の取り入れの時は、隣の家の伯父の一家が手助けをしてくれました。

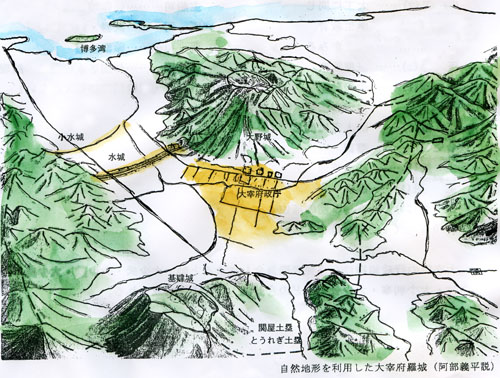

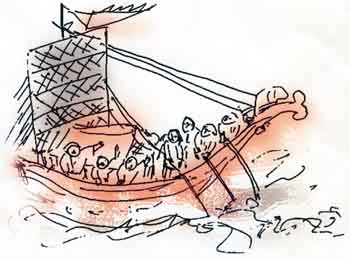

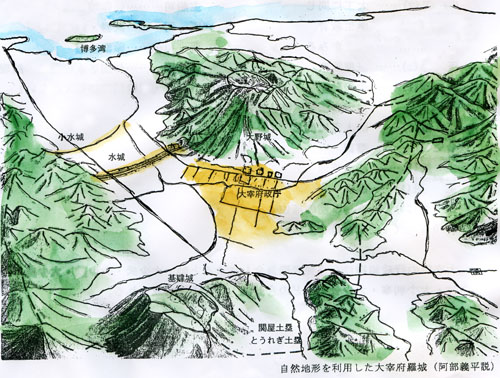

白村江の戦いで百済と日本の連合軍が敗れてのち、多くの百済人が海を渡って参りました。そして新羅軍が攻めてくるというので、百済の戦術家、憶礼福留の指導で、扶余の王興寺そっくりに築かれた太宰府の北の山に朝鮮式の山城大野城が、西の山に基肄城が築城され烽(のろし)も造られました。平野部には長い堀が掘られその土で土塁が築かれた。堀には水が貯えられたので水城と呼ばれました。その大土木工事のために多くの農民が狩り出されて行きました。

農民たちは税である稲を納めるために田作りをし、雑徭という公用の仕事にも、また防人としても出て行きました。田圃は口分田といって、戸主に割り当てられてた田を、六歳以上の男子の人数に合わせて家々に分け与えられておりました。そのための戸籍の調査は六年ごとにありました。

母と私が今作っている田圃は、戸主となった叔父の多比良から、亡くなった祖父母や父親が作っていたあたりを、適当に分けてもらっているのです。

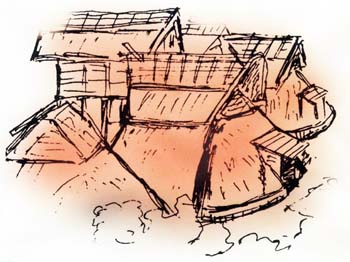

日方郷は戸数五十四戸で集落をなしておりました。私の家の隣には父親の兄が大勢の家族と暮らしていて、いとこの伊丸とは同年で、幼い時から兄妹のようにして育ちました。家は穴を掘って柱を立て、下の方まで葺いた、ぶ厚い草葺きの屋根です。中は暗いけれど丈夫に作られています。壁ぎわにかまどがあり、壁に沿って煙道が作られていて家の中をあたためるオンドルになっておりました。

オンドルとは朝鮮語で、海を渡ってきた韓人によってもたらされたものです。地面には藁で編んだ莚を敷き、夜は油皿に明かりを灯しました。女たちは田仕事の合間に、蚕の繭から採った綿(絹)を紡いで機織りもいたしました。

絹の布は税として納め、私たち農民は砧で叩いて柔らかくした麻糸で織った、からむしという布を着ておりました。冬になるとこの上から、鹿や狐や兎などの毛皮を重ねて着ます。

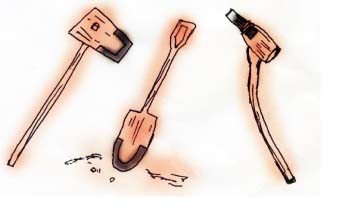

日方の郷は森や溜池もあり、近くを大川が流れていて、湧水もあり稲や作物が豊かに稔る恵まれた場所にありました。稲のほかに、粟や豆や瓜も作りました。ずっと昔から海を渡ってやってきた渡来人によって、鉄を打つたたき場もあり、このあたりではいち早く鉄の鍬や鎌・斧を使うことができました。

この年は天の恵み厚く稲の稔りが多く、天地の神々に感謝する祭りも過ぎて、十一月の末には税の稲も、貸しつけられていた種籾も、その種籾に対する五割の利息も納めることができました。それでも、それぞれの家にはいくらかの米を残すことができました。

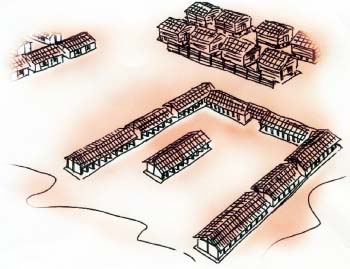

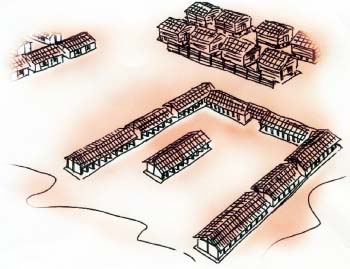

税を納めに行く御原郡の官衙は、大川を舟で渡った西の板井郷にありました。郡司である大領に少領、文字を書く役人の主帳たちの立会いで、籾が正倉に納められ鍵がかけられました。

郡の官衙は上岩田から移されたばかりで広い敷地の中にありました。中心にあるのが行政を行う郡庁で、北西に正倉が八棟、郡家の館はまだ上岩田にありました。

館は木檜皮葺きの厚い屋根で、木の板で張った床も高く、奇麗な絹の着物を着た人たちが住んでいて、奥から笛や琴の音が聞こえてくることもありました。

よく晴れたある日のことでした。私と伊丸は二人だけで森へ木の実を拾いに出かけました。椎、栗、櫃、胡桃の実は貯蔵のきく、冬の大切な食べ物なのです。猿や猪や鹿に食べられてしまう前に、できるだけ集めておかなくてはなりません。

山芋の蔓を見つけたので、山芋を掘るのに手間どって、椎の実を袋いっぱいにするころは、もう陽が西に傾いておりました。

「伊丸、ちょつとひと休みにしない」

と、疲れを覚えた私が声をかけると、

「うん、儂はもう少しだ。玉虫は先に休んどきな」

と、伊丸が答えました。心のやさしい伊丸は、いつも体の弱い私をかばって、先ず私の袋の分を少し拾ってから、自分の袋を満たすのです。秋の取り入れの時も、まっ先に手伝いに来てくれる伊丸でした。

私は大きな柏の木の根方に腰をおろすと、拾ったばかりの椎の実を食べはじめました。

前歯で噛んで皮を割ると、ポチッと音がして白くて甘い実が出てきます。一つ又一つと一心に食べていると、なんだか近くで人の気配を感じました。そのとおりでした。

すぐ近くの大きな椎の木の陰から人影が現れたのです。背の高いヤセ型の青年でした。

「あっ」と私は思わず声をあげていました。

「ど、どこから来たのですか?あなたは誰です?」

この辺では見かけない顔でした。しかし、汚れた着物を着ているのに、目はさえざえと切れ目長く、体全体に漂う気品がありました。

「驚かせてすまない。疲れて眠りこんでいたら、あんたたちが椎の実を拾っていた。何日も食べていなかったので、お腹がへって、もう一歩も歩けなくなっていた。さっき私も椎の実を拾って食べた。」

韓人訛りのあるいくらか高い声の主は、そう答えてくれました。話し声に気付いた伊丸がそこへやってきました。

「お兄さんの日本語には少し訛りがある。韓人ですか?」

「そうです。もう十年も前に海を渡って来た。」

「新羅との戦があった年ですね。してこれからどちらへ行かれるのですか。」

「太宰府に向かっていたのだが、何日も道に迷ってしまった。ここはどこですか。」

「筑紫国の御原郡です。太宰府へは行ったことはありませんが、基肄山の道を抜ければすぐだと聞いています。今日のところはもう日が暮れるので、私どもの郷で体を休めて行かれたらよいでしよう。」

「そうさせてもらえれば、どんなに助かるか。どうかそこへ連れて行って下さい。」

私たちはその方を先ず戸主である伊丸の家に案内しました。しかし訳を聞いて伯父は

「わが家は大家族で、ろくにおかまいもできません。隣のこの娘の家は広くて今は二人暮しなのでお世話ができます。」

と言って私の家に案内すると、そのまま自分の家に戻って行きました。

母は戸口に立ったその方の姿を見ると、薄暗い家の奥から

「三鹿かい」と、すぐに兄の名を呼びました。

「母さん、違う。この方は兄さんじやない。」

と言って私がこれまでの訳を話すと、母はがっかりして肩を落としてしまいました。

「すみません。私は余良という者です。今晩一晩だけ泊めていただけませんか」

母は、まじまじとその方を見つめ、やっと気をとり直して言いました。

「お見受けしたところ、あなたは身分のあるお方のようですね。私の息子はこの春防人として連れて行かれました。鍬や鎌のかわりに弓と矢を持って出て行ったきり、まだ戻ってこないのです。いいですとも、せめて一晩なりとも、息子だと思ってお世話をさせていただきましょう。玉虫や、このお方に鴨の肉を焙って差しあげなさい。さきほど私が煮ておいた芋粥といつしょに。」

と、言いました。

「はい。」私は返事をすると、先ずよもぎを煎じた薬湯 を差しあげました。

その方はすっかりくつろがれて筵の上に坐り、私の顔をのぞくようにして椀を受取ると、親しく

「ありがとう」

と言われました。

私は急いで傍を離れると、かまどの煙道の上で塩漬けの鴨の肉を焙りました。肉を焼く場所は粘土が少し薄くなっていて便利に出来ているのです。

客人は母の作った芋粥を、おいしそうにすすり、私が焙った鴨の肉をほおばりました。そして、

「ああ、久し振りに温かい食べ物をいただくことができました。有難うございました。」

と、言って礼をのべられました。

夕食が終わってしばらくして、伯父が従兄弟たちを連れて、夜咄をしにやってきました。

日暮れが早くなって寒さがやってくると、夕餉の後でよもやま咄しや、老人から昔語りを聞くのが郷暮らしの人々の習わしでした。この夜は、旅のお方の話を聞こうというものでございました。

「余良さんとやら、今夜はこれまでに貴方の身の囲りに起きたことを、ぜひお聞かせ下さい。」

そう言って伯父たちが筵の上に坐ると

「それでは聞いてくださいますか」

と、その方は坐り直し静かに語り始められたのでございます

。

「私の父も白村江の戦いで亡くなりました。その前に母や弟や妹たちも殺されていたのです。百済の都扶余が新羅に奪い獲られた時、私は十歳でした。生き残った一族は十艘の船で日本に逃げる途中で海賊に襲われました。そのうちの何艘かは逃げのびることができましたが、私の乗った船は財宝を奪われ、男たちは皆殺しに遭い女と子どもは肥前国松浦の湊に連れて行かれ、ほうぼうに奴脾(その家に終身使われる特に卑しい身分)として売られました。」

「私は那の津の大きな館に住んでいる男に売られました。館は高い築地に囲まれた広い敷地の中にあり波の音を聞くことができました。」

主は大勢の奴碑や使用人を使って働かせていました。湊に船が入ると荷物が運び込まれ役所や寺院の人々が出入りしておりました。主は私が字を読めて訳語ができたので、大切にしてくれ、十年働いたら必ず自由の身にしてやると約束してくれました。

まだ少年だった私は日本語を覚え、訳語(通訳)としての勤めを果たすことができました。それは年期が開ける一年前のことでした。

この館に盗人が入り、私は又しても財宝といつしょに盗人にさらわれの身となってしまったのです。

そこがどこの郷であったのか解りませんが、馬に乗せられて盗人の砦に連れて行かれました。山合いの谷の多い道を走り続けると、細い流れがあり、そのつきようとする山道を馬一頭つつ通り抜けると、高い土盛りの上に丈夫な柵があり、木を組んだ門の扉が一行が近づくと中から開きました。

門を入ると広い土地で、いくつもの家が建っていて、その中の一軒の家の前で頭目が馬から下り、私も下ろされました。頭目が、「中に入れ」と命じました。

家の中は板張りの床で、油皿に明かりが灯っていました。毛皮の敷物の上にどっかと坐った頭目が、「そこへ坐れ」というので坐ると、「わし等は貧しい郷など襲わない。貧しい者を働かせ取りあげて、ぬくぬくと暮らしている者から盗む。今日は大働きをしたので疲れた。寝るぞ」と言って、目の前の私など眼中にもないのか横になると、すぐに大鼾をかき始めました。

私も仕方なく横になりました。目覚めると夜が明けていました。頭目の姿はなく外で元気な子どもたちの声がしていました。

外に出て見ると、竪穴式の草葺きの家々があり、男や女たちが忙しそうに働いていました。その中の一人が近寄って来て

「そこの流れの水で顔を洗ったら、朝めしを食べて来い」

と言って、中央の広い屋根のある場所を指さしました。言われたとおりにしてその場所へ行くと、太った女の人が大きな椀に豆と野菜をまぜた雑炊を運んできました。

その時は、あまり食欲がなく、半分も喉を通りませんでした。さいわい監視の眼はあまり厳しくなかったので、砦の中をぶらぶら歩いて見ることができました。後の山は切り立った崖になつていて、囲いの中の家は二十軒程、倉が五棟、鉄を打つ場所もあり、厩には馬が十頭ほどが繋がれていました。馬の世話をしていた男に

「馬に乗れるか」

と、問われたので、

「子どものころに乗った覚えがある」

と、答えると、一頭の馬に鞍を置いて

「乗って見よ」

と言って手綱を渡されました。

百済人は五経や史書を読み、馬術や弓術をたしなみました。久し振りに乗った馬は素直で、私の手綱さばきにもおとなしく従ってくれました。その様子を見て男は、

「どうだ、ここはいいところだろう。ここに一緒に住んで見る気はないか」

と、言いました。私は人の物を盗ることはできないと言いたかったのですが、口には出しませんでした。

「太宰府に行ったことはありますか」

と、たずねて見ました。

「ああ、あるとも。役人どもの館を襲ったさ。どこも用心が悪くて、やさしいもんさ。がっぽりいただいたよ。盗られたって奴等は困りはしないもの」

「危なくはないのですか」

「ないさ。俺たちを見るとかくれて出てこない。だらしのない奴らだお前がさらわれたって誰れも追いカけてはこなかったじゃないか。お前は馬にだって乗れるし、ここでいっしょにやって行けるよ」

しかし、私は盗人の仲間になる気はありませんでした。生き残って太宰府の役人として働いているであろう一族の縁者に再会したいという希望があったからです。

頭目も「ま、悪いようにはせん。決心がつくまでゆっくり考えろ」

と言ってくれたのでずるずるとひと月程もそこに居りました。そしてひそかに脱出の計画を練っていたのです。

とうとう或る晩のこと、盗人たちが出払った隙に、高い柵に用意していた縄梯子を掛け砦の外に逃れることができました。方向がわからず何日も山中を彷復い、そして、ようやく今ここにくることができました。

その方のお話が終わって最初に言葉を発したのは、戸主の伯父でした。

「さようでしたか。ご苦労をされましたね。ご安心なさい。ここから太宰府まで、そう遠くはありません。昔からこの日方郷にも半島から人々が渡ってきました。種籾と鉄を打つ技術を持ってきてれくたので、わし等の祖先はこの地に定住することができたのです。さあ夜もふけた。今夜はもう帰ることにしよう。」

伯父の家族が帰って行ったので、私たちも蒲の葉を丸い形に編んで作った蒲団を着て横になりました。なぜか私の頭の芯は冴えていてなかなか眠れませんでした。

どこかでキーン、キーンと鹿が暗いておりました。静かに語られるその方の翳りのある横顔を見つめていた時、私は自分の心の中の変化に気づきました。

それはこれまで経験したこともない、心の臓がどきどきするものでした。兄の三鹿やいとこの伊丸には感じたことのない感情でした。しかしそれは恥ずかしくて誰にも知られてはならないものでした。その内に私はその方と同じ屋根の下で眠ることのできる幸せで、心が満たされて、いつのまにか夢の世界へと吸いこまれて行っておりました。

朝目覚めると、お姿が見えないので急いで外に出てみると、家の屋根も地面も霜で真っ白でした。その方は榧の木の下に立っておいででした。私の気配に気づかれて、くるりと振り向かれると、笑顔で、

「おはよう」

と言われました。その笑顔はこの世でこれ以上のものはないと思える程、私を幸せにしました。

その笑顔のまま歩み寄ってこられると、私の髪を撫でて下さり、

「昨日、君たちに会えてほんとによかった」

と、言われました。手の温もりが頭のてっぺんから伝わってきて、なんだか空に浮かんでいる雲に乗っているような気分でした。

その時、母が私の名を呼びました。

「玉虫よ、水を汲んできておくれ」

私は雷にでも打たれたように驚き慌てて、その場をはなれました。

朝餉の後で、その方は戸主の伯父にともなわれて五十戸長の家に挨拶に行かれました。 そして、

「もう一晩、泊めていただくことになりました。」

と、言って戻ってこられました。

従弟妹や近所の幼い童たちが、たちまち集まってきて、

「遊ぼう、遊ぼう」

と言って、うるさくまとわりついても、少しも嫌な顔をせず、笑顔で肩車をしてやったり、いっしょに追い羽根つきをして遊んで下さいました。

私と伊丸は文字を教わりました。地面に木の枝で

「伊丸という字は、こう書くのだよ」

と、言って書いて下さり、私にも

「玉虫はこの字だ。可愛い名だね」

と、言って「玉虫」という字を教えてくださいました。

「これが伊丸という字かあ。今までこう書いてあっても、何と書いてあるのか解らなかった。こう書いてあったら、誰が見ても伊丸なんだね」

と、伊丸は初めて見る自分の字を見つめて感心したように言いました。私は自分の字を忘れないために、急いで家の中から麻の布きれと、炉の中から消炭を持ってくると、

「これに、もう一度書いてください」

と、頼みました。「玉虫」と書いていただいたその布きれは「お守り」のように今も、私の懐の中にしまってあります。

その夜は、収穫したばかりの米で祭りの日にしか食べられない飯蒸しを、母が作りました。

焼き干しにした川魚と野菜を煮た汁もありました。夕餉の後かまどに焙烙(素焼きの鍋)をのせて椎の実を妙りました。

母はいつものようにあけびの蔓で籠を編む夜なべをはじめました。椎の実を食べながらその方が言いました。

「家の中は暖かくていいね」

「火を焚いていますから」

と、私が答えると、

「木の茂みに入りこんで、落ち葉にくるまっても、露にぬれていて冷たかった。草や木の実だけで飢をしのいだ。寒くて凍えそうだった。こんなに厚く地面のきわまで茅で葺いた家は暖かいね。オンドルのぬくもりもなつかしい。いい家だね。」

そう言われて私は改めて家の中を見まわしました。そんなにいいとは思えなかったけれど、野宿をしたことのない私には、寒さで凍えた覚えもないのです。

こんな何でもないお話が二人だけで交わせたぬばたまの夢のような、ひとときはあっという間に過ぎて行きました。

お発ちの朝早く目覚めて外に出て見ると、東の空がまっ赤で、遠い山々の上に雲が染まって流れておりました。すぐに大きな太陽が昇ってきて、集落のあちこちから朝餉の煙が立ち昇り小鳥のさえずりが始まりました。

別れの朝の食事を、私は砂を噛むような思いで呑みこみました。母も兄を送り出した朝のように静かで淋しそうでした。

ほどなく伯父の一家が、子どもたちを連れて見送りにやってきました。まさかの時のための焼米と干した鹿肉と水を入れた竹筒を差し出して、従兄の安麻呂が代表して口上を述べました。

「旅のご無事を皆でお祈り申し上げます」

「今日こそは、ご一族との再会を果たされますよう」

と、言って母も竹の皮に包んだ飯蒸しのお結びを手渡しました。

「有難うございます。大変お世話になりました。皆さんもつつがなくお過ごし下さい。又お会いする日もありましょう。」

「さようなら」

「お元気で」

その方は最後に手に持った護身用の杖を私の方に向けて挙げられると、あの素晴らしい笑顔を残されて、基肄山の道へと進まれました。私と母、伊丸の三名は、その方の姿が消えてしまった後も、いつまでも同じ場所に立ってお見送りをいたしました。

「とうとう行ってしまわれた」

伊丸の口からもれた言葉に、隠しきれなくなった私の涙が、頬を伝って流れ落ちてきました。母がすぐに、そんな私に気付きました。

「あのお方は、百済王国の貴族の出身でいらつしゃるのだよ。太宰府ではきっと一族の方々が待ちかねて居られよう。あのお方もまたお役人となられることでしょう。」

と、言って私の涙をそっと拭いてくれました。そろそろここ日方郷にも、木枯らしが吹き始める頃のことでございました。

(了)

|